Au lancement du « Magellan » destiné à la Compagnie Générale Transatlantique (*1), plusieurs discours sont prononcés, dont ceux de : M. Gaston Monnerville président du conseil de la République, M. Jacquemin, président du conseil d’administration des Chantiers et Ateliers de Provence.

BAPTÊME DU MAGELLAN

Magellan, naturel du Portugal, servit d’abord dans l’Inde sous Albuquerque ; mais ayant eu à se plaindre d’une injustice, il quitta le service de son roi pour celui de Charles-Quint.

Chargé de diriger une expédition contre les Moluques, il conçut le projet de se rendre dans ces îles en prenant par l’Ouest et en passant au Sud de l’Amérique, tandis que jusque-là on n’y allait que par l’Afrique, en doublant le Cap de Bonne Espérance. Il obtint le commandement de cinq vaisseaux d’Espagne, et exécuta son projet à travers mille difficultés ; parti le 20 septembre 1519, il découvrit, le 21 octobre 1520, le détroit qui porte son nom, entre l’Amérique du Sud et la Terre-de-Feu, traversa l’océan Pacifique et aborda, en mars 1521, aux Philippines, où il mourut dans un combat contre les indigènes de Cébu.

Pendant près de quatre siècles, jusqu’au percement de l’isthme de Panama, la route du Grand Sud, tracée par Magellan, resta celle des grands voiliers qui allaient de l’Europe et de l’Amérique aux côtes et aux îles du Pacifique. Aussi était-il naturel que le nom du grand navigateur portugais fût donné à un navire qui, comme le cargo que les Chantiers et Ateliers de Provence ont lancé dimanche dernier 9 mars (1), est destiné à porter les produits de notre industrie à nos lointains amis du Chili, du Pérou et de l’Équateur par la vieille route du Sud et sous le pavillon de la Compagnie générale transatlantique.

Il était tout autant naturel que ce lancement, dont les Chantiers de Port-de-Bouc devaient faire une brillante manifestation maritime, réunît sur la cote provençale un grand nombre de personnalités.

Citons d’abord M. Gaston Monnerville président du conseil de la République, qui accompagnait Mme Monnerville, marraine du « Magellan » ; M. Jean Marie, président du conseil d’administration de la Compagnie Générale Transatlantique, et M. Edmond Lanier, directeur général adjoint ; M. Jacquemin, président du conseil d’administration des Chantiers et Ateliers de Provence, et M. d’ Allest, administrateur directeur général. M. René Simonnet n’avait pu à son grand regret, se rendre au lancement, ayant été retenu par d’autres obligations ; cependant, il était représenté par M. Raymond Morice, directeur de son cabinet. On remarquait encore M. Le Gorgeu, président du conseil supérieur de la Marine marchande ; plusieurs sénateurs, et notamment M. Roger Lachèvre, président de la commission de la Marine marchande au conseil de la République ; M. Haas-Picard, préfet des Bouches-du-Rhône ; M. Pierre Keller, président de la chambre de commerce de Marseille ; enfin les représentants de la presse locale et de la Drôme.

Un cargo destiné aux lignes du Pacifique Sud.

Le Magellan, destiné comme nous l’avons dit aux lignes du Pacifique Sud de la Compagnie générale transatlantique, et qui sera mis en service l’été prochain, est le premier d’une série de quatre cargos dérivés du type Équateur. Les trois autres navires de cette série, savoir le Maryland, le Michigan et le Mississipi, sont destinés aux lignes du Pacifique Nord ; ils seront également construits à Port-de-Bouc.

Les plans de ces cargos ont été étudiés de façon à obtenir le plus grand volume de cales compatible avec leur dimensions ; ainsi le volume balles atteindra 15 700 m3, plus 450 m3 d’espace réfrigéré.

Monsieur Jacquemin dit les inquiétudes de la construction navale française : « Une diminution de notre activité peut très bien compromettre notre stabilité ».

Le discours de M. Gaston de Monnerville : Un bel éloge du génie français.

Le dernier discours fut celui de M. Monnerville. « Il est, dit le président du Conseil de la République, des monarchies constitutionnelles où il existe ce qu’on appelle un prince-consort, rôle honorable mais pas toujours très utile ; or j’ai un peu l’impression, de jouer ce rôle à l’heure actuelle. Qu’est-ce que je viens faire dans cette affaire ? Et je songe à ce que dit l’Écriture : « Vous rendez compte des paroles inutiles que vous aurez prononcées ». Je puis seulement, poursuivit le président, vous transmettre les remerciements de Mme Monnerville, qui me disait ce matin : « J’ai l’impression d’être l’ouvrière de la onzième heure. Tout le mérite revient à ceux qui ont travaillé pendant tant de mois à construire ce navire qui va porter au loin le prestige de la France ». Je vous le dit comme elle me l’a dit, appréciez-le comme vous le voudrez.

« Je suis né, vous le savez, de l’autre côté de l’Atlantique, sur le continent Américain. De mon pays, je voyais beaucoup de bateaux passer au loin, français et étrangers. Pour moi, tous ces bateaux allaient vers un seul pays : la France. Mais, je ne savais pas encore que je serais un jour, ici, en France, parmi vous. Cette terre de Guyane, alors si lointaine et aujourd’hui si proche grâce à l’avion, n’a pas attendu l’avion pour être toute proche de la France. Votre travail difficile, vos réalisations matérielles, cela dépasse vos outils, cela dépasse vos efforts personnels, cela s’inscrit dans la ligne du génie français. Ils prouvent que la technique française est l’une des meilleures du monde à l’heure actuelle, et que la France n’attend pas qu’on lui montre le chemin. »

Puis le président Monnerville rappela le travail utile qui a été accompli par la commission de la Marine marchande du Conseil de la république, et particulièrement les efforts de M. Lachèvre et ceux de Mlle Rapuzzi. Puis il conclut : « La France a apporté des progrès matériels mais aussi un progrès spirituel qu’aucune autre nation au monde n’a su apporter. La France a su apporter au monde le sens de la dignité de l’homme. Elle l’a fait le plus souvent à perte et non à profit.

Le discours de M. Monnerville, d’une éloquence très française, apporta à tous une grande joie et un grand réconfort.. À chaque fois qu’elle a fait un effort, elle l’a fait en pensant à l’homme, et à lui seul. Le nom de Magellan est un nom étranger, mais la France a su l’intégrer dans son universalité Le nom de Magellan est un nom étranger, mais la France a su l’intégrer dans son universalité »

Le lancement du Magellan devait avoir lieu le samedi 8, mais il dut être remis au dimanche 9 à raison de la grève des chemins de fers.

Christian Perroux

Le Cargo « Magellan » (*2)

La Compagnie générales transatlantique vient de mettre en service sur la ligne du Pacifique Sud le cargo Magellan, premier navire d’une série de quatre cargos construits aux Chantiers et Ateliers de Provence.

Caractéristiques principales du navire.

Lancé à Port-de-Bouc le 9 mars dernier (1957), le Magellan a fait ses effets de recette et a été livré dans la première quinzaine du mois d’août. Ses caractéristiques principales sont les suivantes :

Longueur hors tout : 152 m (499’0) ; Longueur entre pp. : 139,50 mètres (457’8‘’) Largeur hors membres : 18,80 m (61’8’’) ; Creux au pont shelter : 11,90 m (39’0) ; Port en lourd : 9840 tdw. Tirant d’eau en charge : 8,27 m (26’11’’).

La construction s’est effectuée sous la surveillance du Bureau Véritas et a reçu la cote I 3/3 L. 11 A & CP R.M.C.

Description générales.

Le navire est du type à shelter-deck fermé à trois ponts. Il est divisé en huit compartiments étanches par sept cloisons montant jusqu’au pont supérieur. Il comporte cinq cales à marchandises mais, contrairement aux cargos classiques, le compartiment moteur occupe l’emplacement habituellement réservé à la cale 4, c’est-à-dire que les cales 1, 2, 3 et 4 se trouvent sur l’avant du compartiment moteur, tandis que la cale 5 est en arrière du compartiment moteur. Cette disposition nouvelle a permis de gagner un certain volume de cale par diminution de la longueur du tunnel de ligne d’arbre et par l’affectation au compartiment moteur d’une tranche arrière déjà réduite par l’affinement des lignes d’eau.

La cloison de séparation des tranches 3 et 4 a été limitée au pont principal de sorte que l’on dispose d’un entrepont supérieur s’étendant sur les tranches 3 et 4 et d’une longueur de 45 m. Cette disposition heureuse permet d’avoir un très vaste hangar pour le transport des automobiles et de véhicules divers.

Au droit de la tranche 1 et au-dessus du pont supérieur se trouve un entrepont supplémentaire dit entrepont-teugue, dont la longueur est de 21 m, qui constitue également un assez vaste entrepont à automobiles.

Le volume « balles » des cales et entreponts à marchandises dépasse 16 000 m3

Manutention.

Tous les panneaux d’entreponts sont à plat pont de façon a faciliter les opérations de manutention, notamment par l’utilisation de chariots élévateurs. Les panneaux d’entreponts sont constitués par des panneaux élémentaires de type « Pontoon », ce qui a permis la suppression des galiotes. Ces panneaux seront manutentionnés par les moyens du bord. Cependant les éléments situés aux extrémités avant et arrière de chaque écoutille pivotent autour de charnières dont les axes sont disposés transversalement ; elles peuvent être facilement ouvertes et maintenues dans leur position verticale. Les dimensions des panneaux sont les suivantes :

| Tranche 1 | 10,96 | x | 5,40 m |

| Tranche 2 | 10,14 | x | 5,40 m |

| Tranche 3 | 13,26 | x | 5,40 m |

| Tranche 4 | 11,70 | x | 5,40 m |

| Tranche 5 | 10,14 | x | 5,40 m |

Les panneaux situés sur le pont supérieur sont de types Hermans avec système enroulable pour les tranches 1, 2, 3, et 5 et système portefeuille pour la trann

nche 4. La manœuvre d’ouverture et de fermeture des panneaux enroulables se fait à l’aide de treuils électriques indépendants et spécialement réservé à cet usage. Le temps d’ouverture d’un tel panneau est de l’ordre de 70 secondes et la manœuvre est aussi facile que celle d’un ascenseur d’immeuble, ce qui permet, pendant les chargements brutalement interrompus par des grains tropicaux, de mettre à l’abri les marchandises qui craignent l’humidité et de diminuer au maximum les temps morts de manutention.

Apparaux de pont.

Les apparaux de mouillage et d’amarrage comprennent : un guideau fourni par les Ets Brissonneau & Lotz, d’une vitesse nominale de 0,15 m/s, qui permet de rentrer les amarres sur poupées à la vitesse de 1m/s ; deux cabestans de 6t sur la plage avant et trois cabestans de 6 t sur la plage arrière, tous fournis par les Ets Le Mat Duché Fenestre et prévus pour assurer une rentrée rapide des amarres.

Le gouvernail est de type classique non compensé. Il est entraîné par un appareil à gouverner Duclos de 80 t/m du type hydro-électrique à quatre presses opposées deux à deux. Cet appareil commandé normalement depuis la timonerie par un télémoteur hydraulique, peut également être commandé soit sur place, soit de la dunette.

Le fonctionnement normal de l’appareil à gouverner est assuré par un moteur en route ; une commande à distance manœuvrable de la timonerie permet de passer presque instantanément d’un moteur sur l’autre en cas d’avarie du moteur normalement en route.

Ventilation des cales.

La ventilation de chaque tranche est assurée par un ventilateur aspirant d’air vicié et un ventilateur refoulant d’air frais. Pour les deux tranches principales 3 et 4, les ventilateurs et les gaines ont été conçus de telle sorte qu’il serait possible en installant un bloc Cargocaire, d’assurer le conditionnement d’air des ces tranches si la nécessité s’en faisait sentir.

Sécurité.

Indépendamment des circuits d’eau de mer et extincteurs portatifs réglementaires, le navire est muni d’un système de détection automatique d’incendie pour les cales et entreponts par cellules à ionisation. Cette installation réalisée par les Ets Phillips & Pain Vermorel, permet l’extinction par CO2 des cales et entreponts ainsi bien entendu que du compartiment moteur et des caisses de décantation de combustible.

Les cellules à ionisation se trouvent dans une armoire située à la timonerie et reçoivent en permanence l’air aspiré dans toutes les cales et entreponts par un ventilateur. Ces cellules réagissent en présence de gaz de combustion et donnent immédiatement l’alarme par un signal sonore et visuel. En outre dans chaque tranche se trouve, sur le refoulement des ventilateurs d’extraction d’air vicié, une cellule à ionisation reliée à l’armoire située dans la timonerie. Ces cinq cellules constituent une sécurité supplémentaire permettant, en cas de défaillance des cellules individuelles des entreponts ou cales, de localiser instantanément la tranche susceptible de subir un début d’incendie. Les essais ont montré qu’il est possible de détecter, au cours des opérations de manutention, le docker qui, contrairement au règlement, serait en train de fumer.

La drôme de sauvetage comporte : deux embarcations en acier zingué munies d’un dispositif de propulsion mécanique par brinqueballes ; d’une baleinière en bois. En outre une plate en matière plastique, et donc de faible poids, peut être facilement mise à l’eau pour permettre au bord d’effectuer des travaux d’entretien et notamment de peinture le long du bordé.

Installations frigorifiques.

Le navire est doté dans la tranche 5 en entrepont supérieur de quatre chambres frigorifiques d’un volume total de 450 m3 capables de transporter des frets frigorifiques à -15° et, si le besoin s’en fait sentir des fruits à + 2°. La production de froid est assurée par les frigorifères alimentés en détente directe par deux compresseurs Brissonneau & Lotz au fréon 12. L’une des quatre chambres, d’un volume de 60 m3, est alimentée en froid directement par un compresseur spécialement affecté aux chambres à vivres du bord, ce qui permet au cas ou, à certaines époques, le fret frigorifique est faible, de ne pas mettre en route les compresseurs frigo-fret.

L’installation frigorifique est complétée par un groupe plus spécialement adapté pour le conditionnement d’air d’une puissance d’environ 150 000 frigories.

Conditionnement d’air. (*2)

Les emménagements sont entièrement conditionnés, aussi bien les espaces à passagers que les cabines d’officiers, postes d’équipage, carrés, salles à manger, etc. Le conditionnement d’air a été fourni par les Ets Carrier et comporte deux centrales, l’une pour le roof avant, l’autre pour le roof arrière. L’air pris à l’extérieur passe sur des batteries chaudes alimentées non pas en vapeur mais en eau chaude ou sur des batteries froides alimentées en eau réfrigérée, ce qui permet d’avoir de grosses facilités de réglage pour ajuster la température la plus convenable en fonction des conditions de température et d’humidité extérieures.

Toutes les gaines, à l’exception de celles qui passent dans le compartiment moteur, sont en chlorure de polyvinyle. Ces gaines ne reçoivent pas d’isolation lorsqu’elles parcourent les locaux conditionnés. Dans chaque local conditionné il y a plusieurs diffuseurs précédés chacun d’une chambre de détente, car la distribution de l’air se fait à moyenne pression. Le dédit d’air dans chaque local est réglable par une commande à distance, mais il n’y a pas de batterie terminale permettant de modifier dans chaque local la température. Les locaux publics pour passagers, qui sont susceptibles dans certains ports, à l’occasion de réceptions, d’avoir une densité d’occupation assez élevée, sont dotés d’un certain nombre de diffuseurs supplémentaires.

Emménagements. (*2)

Les emménagements des passagers, de l’état-major et de l’équipage, identiques sur ces quatre unités, se trouvent tous au-dessus du pont supérieur, en un roof, situé au milieu et au trois-quarts arrière du navire et coupé à la hauteur du pont promenade au droit de la cale 4, pour permettre la manutention de celle-ci.

Les emménagements des passagers situés dans la partie avant du roof, à l’aplomb de la timonerie et des emménagements des officiers pont, comprennent :

Au pont supérieur : quatre cabines à deux et quatre cabines à un (pouvant communiquer deux à deux), permettant de loger douze passagers. Toutes ces cabines possèdent une installation sanitaire individuelle, soit lavabo, douche et W.C. Dans deux des cabines à deux passagers, la douche est remplacée par une baignoire.

Au pont promenade : les locaux communs pour les passagers comprennent un bar-fumoir, un salon, deux vérandas et une salle à manger, dotée de quatre tables de quatre couverts. Le bar-fumoir, le salon et la salle à manger peuvent être réunis en un seul local, ce qui permet le cas échéant de dresser une table de trente-deux couverts.

Les emménagements des officiers sont situés au pont des embarcations pour les officiers « machine » et au pont du commandant pour les officiers « pont ». Chaque cabine d’officier comporte un sanitaire indépendant avec lavabo, douche et W.C. Le commandant et le chef mécanicien ont leur salle de bain particulière et leur bureau-salon

L’équipage est logé en cabines à un ou à deux sur le pont supérieur ou le pont promenade.

La décoration de l’ensemble a été faite par M. Jacques Quinet, la réalisation des locaux publics est faite par les Ateliers d’Art de Vincennes tandis que les Ets Nicolas, de Marseille, ont réalisé les appartements du commandant et les cabines à passagers.

Il a été fait appel, bien entendu, à un large emploi de matériaux plastiques dans tous les emménagements. Les parois et plafonds revêtus de tissus plastiques dans toutes les cabines ou postes dotés de couchettes. Le bois vernis a été complètement éliminé des cabines d’officiers et de passagers dont les meubles, conçus suivant une technique de mise au point par le chantier, comportent une ossature en bois revêtue de stratifié Polyrey et d’aluminium alumilité.

Seul sont en bois vernis les appartements du commandant et du chef mécanicien et les cabines de luxe.

D’une manière générale, les encadrements de fenêtres sont plaqués en Polyrey.

On peut espérer réduire très sensiblement les frais d’entretien des emménagements, la plupart des matériaux utilisés étant lavables à l’eau.

Un grand soin a été apporté dans les revêtements de sol et notamment dans les coursives. Ces revêtements sont soit des carreaux plastiques, soit des tapis de chlorure de polyvinyle avec sous-couche insonore en feutre, soit du carrelage avec une sous forme en cemetex et tous ces revêtements remontent en plinthe d’une dizaine de centimètres sur les parois de coursives de façon à éviter une souillure des bas de parois au lavage et au nettoyage des coursives.

Le carré des officiers, le carré des maîtres, le réfectoire sont disposés autour de la cale 4 à l’arrière desquels est située la cuisine.

Le navire comprend trois buanderies dont une pour les officiers, chaque buanderie étant équipée d’une machine à laver du type semi-automatique.

Tuyautages.

Il a été fait également un large emploi de matériaux plastiques dans les tuyautages, à l’exception des tuyautages véhiculant de l’eau chaude. C’est ainsi que tout le tuyautage de dalotage, d’eau douce, salée et froide et d’eau potable est en divinyle fabriqué par la Cégedur, ce matériau est facilement collable et soudable à l’aide d’un chalumeau à air chaud, ce qui facilite les réparations.

Installations électriques.

L’énergie est distribuée en courant continu sous 220 volts fourni par trois groupes électrogènes Allen Dujardin, à allure lente, 428 tours, d’une puissance individuelle de 350 kW. Le tableau principal, fourni par les Ets Alfa Colombes, peut être sectionné en deux demi-tableaux très rapidement. Les différents départs sont groupés de telle sorte qu’il est possible d’assurer la propulsion et la navigation par un demi-tableau d’un bord à l’autre. Cette disposition permet d’entretenir très facilement tout l’appareillage du tableau principal et notamment les contacts des différents disjoncteurs de départ.

Sur le pont des embarcations il y a un groupe de secours à allure rapide comportant une génératrice de 34 kW et un compresseur d’air de 25 m3 sous 30 kg/cm²

Appareil propulsif.

|

|

|

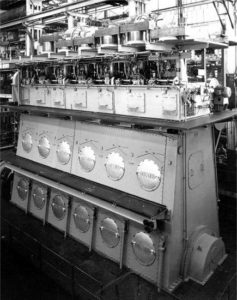

Le moteur Provence-Doxford, construit par les Chantiers et Ateliers de Provence à la Madrague, est du type 65 LBD6-S à six cylindres suralimentés d’une puissance nominale de 9000 ch. à 120t/m. Utilisé à 80% de sa puissance nominale, ce moteur sera capable d’assurer au navire une vitesse de service de 16 nœuds.

Le système de suralimentation est obtenu par deux turbo-soufflantes Brown-Boveri, chacune d’elle étant actionnée par les gaz d’échappement de trois cylindres. Le moteur était primitivement prévu non seulement avec des soufflantes de suralimentation, mais également avec des pompes de balayage attelées, comme c’est le cas sur les moteurs non suralimentés, mais en fait les essais au banc, confirmés par des essais à la mer, ont montré que ces pompes de balayage étaient inutiles et que le moteur pouvait même fonctionner convenablement et permettre au navire de se propulser à une vitesse d’environ 10 nœuds dans l’hypothèse d’une turbo-soufflante hors de service. Une petite soufflante électrique d’appoint a été installée dans le but de faciliter les manœuvres. La suppression des pompes de balayage a diminué l’encombrement du compartiment moteur.

Le moteur du Magellan est prévu pour fonctionner normalement au combustible lourd d’une viscosité de l’ordre de 1500 s. redwood à 100°F. À cet effet, il y a deux séparateurs centrifuges De Laval du type PX à nettoyage automatique, complétés par un séparateur centrifuge monté en purificateur.

Dans la partie haute du compartiment moteur, il y a deux chaudières, l’une étant alimentée par les gaz d’échappement provenant des deux turbo-soufflantes, l’autre chaudière, qui fonctionne au mazout lourd, est utilisée principalement dans les ports et son fonctionnement est semi-automatique.

Transcription des articles parus dans le Journal de la Marine Marchande et de la Navigation Aérienne, Paris 8e.

(*1) – 40e Année – N° 1995 – jeudi, 13 mars 1958 (p, 525-527)

(*2) – 40e Année – N° 2034, décembre 1958, p, 2625 – 2629